http://www.huffingtonpost.kr/2017/05/20/story_n_16710458.html

한겨레 | 작성자 박수진 기자

게시됨: 2017년 05월 20일 11시 58분 KST 업데이트됨: 2017년 05월 20일 11시 58분 KST

“가난했지만 엄마와 함께 지냈던 엄마가 차려주셨던 밥상이 그립습니다. 무엇보다 더 보고 싶은 것은 엄마의 얼굴입니다”

지난해 전라북도 교육청 공모전에서 동시 부문 최우수상으로 선정된 동시 ‘가장 받고 싶은 상’이 공개돼 누리꾼들의 눈시울을 붉히게 만들었다. 어버이날이었던 지난 8일, 전라북도 교육청 페이스북에 공개된 이 시는 전라북도 부안군 우덕 초등학교에 다녔던 학생이 쓴 것으로 알려졌다. 시 내용은 다음과 같다.

“아무것도 하지 않아도 / 짜증 섞인 투정에도 / 어김없이 차려지는 / 당연하게 생각되는 / 그런 상

하루에 세 번이나 / 받을 수 있는 상 / 아침상 점심상 저녁상

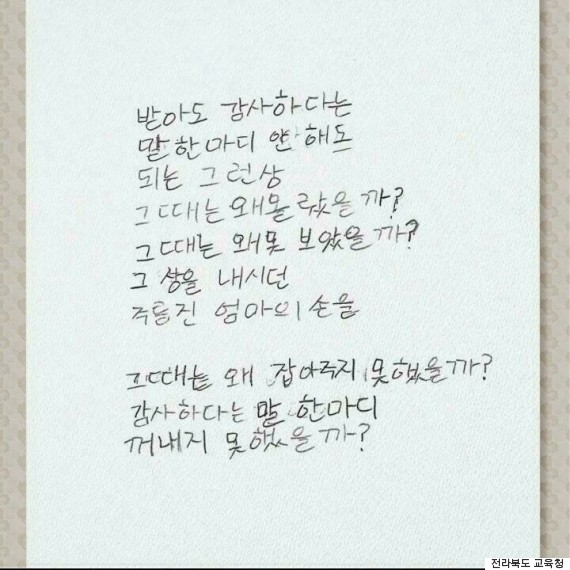

받아도 감사하다는 / 말 한마디 안 해도 / 되는 그런 상 / 그때는 왜 몰랐을까? / 그때는 왜 못 보았을까?

그 상을 내시던 / 주름진 엄마의 손을 / 그때는 왜 잡아주지 못했을까? / 감사하다는 말 한마디 / 꺼내지 못했을까?

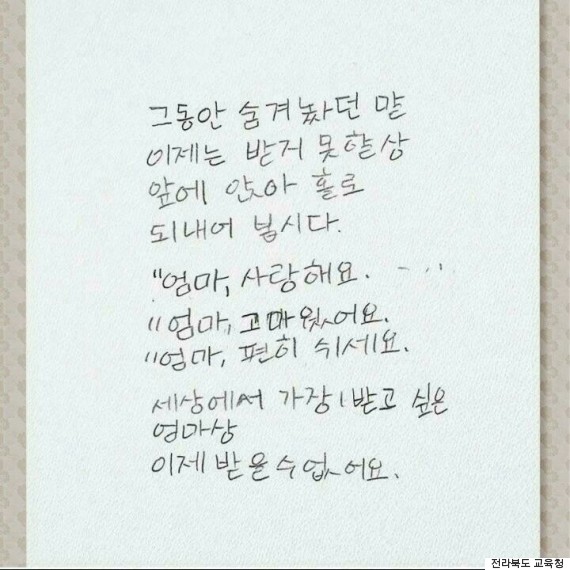

그동안 숨겨놨던 말 / 이제는 받지 못할 상 / 앞에 앉아 홀로 / 되뇌어 봅시다

“엄마, 사랑해요” / “엄마, 고마웠어요” / “엄마, 편히 쉬세요”

세상에서 가장 받고 싶은 / 엄마상 / 이제 받을 수 없어요

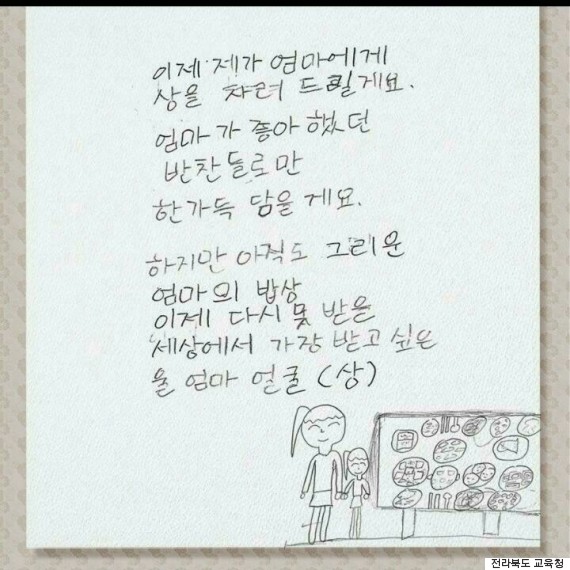

이제 제가 엄마에게 / 상을 차려 드릴게요 / 엄마가 좋아했던 / 반찬들로만 / 한가득 담을게요

하지만 아직도 그리운 / 엄마의 밥상 / 이제 다시 못 받을 / 세상에서 가장 받고 싶은 / 울 엄마 얼굴 (상)”

학생이 연필로 꾹꾹 눌러 쓴 손글씨 뒤엔 남모를 사연이 있었다. 학생의 어머니는 암투병을 하다 세상을 떠났다고 한다. 학생을 지도한 유현 교사는 <한겨레>와 한 통화에서 “학생이 어떤 소재로 동시를 쓸까 고민을 했다. 당시 어머니가 돌아가셨다는 이야기를 듣게 돼 어머니에 대한 시를 써보자고 제안했다”면서 “학생이 쓴 시가 슬프지만 많은 사람이 공감할 수 있는 내용이라고 생각했다. 지도하면서 그런 감정이 공유됐다”고 설명했다.

시를 본 누리꾼들은 “왜 소중한 것은 잃어버린 뒤에 알게 되는 것일까요”, “짧은 시지만 어머니와의 추억이 그대로 느껴집니다. 눈물이 다 나오네요. 학생의 마음속에 오래도록 어머니가 그리운 기억으로 남기를 바랍니다. 힘내세요”라는 등 다양한 감상평을 공유했다.

http://www.jjan.kr/news/articleView.html?idxno=1128615

‘그동안 숨겨놨던 말/이제는 받지 못할 상/앞에 앉아 홀로 되뇌어 봅시다/엄마, 사랑해요/엄마, 고마웠어요/엄마, 편히 쉬세요…’

암에 걸려 세상을 떠난 엄마가 생전에 차려주던 밥상을 생각하며 하늘나라에 계신 엄마를 그리워해 초등학교 6학년 여학생이 쓴 한 편의 시(詩)가 사람들의 가슴을 울리고 있다.

올해 부안여중에 진학한 이슬 양(13)이 지난해 연필로 꾹꾹 눌러 쓴 시 ‘가장 받고 싶은 상’은 전북도교육청이 주최한 2016년 글쓰기 공모전에서 최우수상을 받은 뒤 가정의 달을 맞아 최근 페이스북에 내용이 공개되면서 뒤늦게 화제를 모으고 있다.

당시 부안 우덕초 6학년이었던 이슬 양의 담임교사 유현 씨는 “슬이는 지난해 세상을 떠난 어머니의 빈자리를 연필로 채우기 시작했다”며 “시에서 슬이가 표현한 가장 받고 싶은 ‘상’은 엄마가 정성을 담아 차려주신 ‘밥상’과 엄마의 ‘얼굴(상)’이라는 중의적인 표현을 담고 있어 독자에게 더 깊은 울림을 주는 것 같다”고 설명했다.

엄마를 하늘나라로 떠나보낸 뒤 이슬 양은 밥상을 차려주는 엄마를 둔 친구가 늘 부러웠다고 한다.

‘아무것도 하지 않아도/짜증 섞인 투정에도/어김없이 차려지는/당연하게 생각되는/그런 상’

병원에서 눈을 감은 어머니의 모습을 보기 전까지 소녀는 어머니가 차려주는 밥상의 소중함을 깨닫지 못했다.

이슬 양의 아버지 이성 씨(51·부안군 부안읍)는 본보와의 인터뷰에서 서른 일곱의 나이에 하늘의 별이 된 부인 이야기를 꺼냈다.

“지난해 4월 20일 암이 온몸으로 전이된 고통 속에서 슬이 엄마가 세상을 떠났습니다. 5년 전 유방암 진단을 받은 아내는 끝내 이겨내지 못했습니다…”

이 씨는 “슬이는 학교를 마치면 곧장 병원으로 가 엄마를 간병한 뒤 집으로 돌아오곤 했답니다. 슬이 엄마가 떠난 뒤 슬이가 쓴 시를 읽고 깜짝 놀랐어요. ‘하늘의 별(엄마)을 가슴에 품고 있었고 그 별을 보고 시를 쓰면서 엄마와 대화를 하고 있구나’하는 생각이 들어 가슴이 아팠지만 한편으로는 대견스러웠습니다.”

이슬 양은 아빠가 일이 늦게 끝나는 날이면 오빠 이서인 군(15·중3)과 함께 밥을 차려먹는데 익숙하다. 그래서 꿈도 요리사다. 이슬 양이 쓴 시 옆에는 엄마에게 차려드릴 밥상을 그린 그림이 그려져 있다.

‘이제 제가 엄마에게 상을 차려 드릴게요/엄마가 좋아했던/반찬들로만/한가득 담을게요’

엄마와 함께 했던 초등학교 시절부터 일기를 써온 이슬 양은 중학생이 되어서도 일기를 쓴다. 엄마에게 못다 한 이야기를 일기장에 적은 뒤 일을 마치고 돌아온 아빠에게 보여주며 웃음꽃을 피우는 소녀다.

엄마의 빈자리 탓에 딸에게 더 엄격한 생활을 강조하는 아버지 이 씨에게는 고민이 하나 있다. 중학교 1학년인 이슬 양은 140㎝의 키로 또래보다 신체가 작고, 생각하는 것도 아직 초등학교 3학년 정도에 머물고 있다고 한다.

이 씨는 “슬이가 지병이 있는건 아니지만, 다른 아이들보다 성장 속도가 느린편이다”면서 “지금 상황에서는 슬이가 건강하게 자라는 것외에는 바라는 게 없다”고 했다.

서울 출신으로 음악을 전공한 이씨는 20여 년전 몸이 편찮은 아버지의 병간호를 위해 인척이 있는 부안에 정착했다고 한다. 현재는 건설현장에서 일하며 어렵게 살고 있지만 두 자녀를 키우는데 온 정성을 쏟고 있다.

이성 씨와 작별인사를 나누는데, 이슬 양이 반가운 메시지를 전했다.

“하늘에 계신 어머니를 생각하며 용기를 잃지 않고, 꿋꿋히 전진할 거예요!”